25/08/26青翔開智中学校・高等学校「個人探究の共有会」

カリキュラム・授業の様子

鳥取県にある青翔開智中学校・高等学校(以下、青翔開智)でのレフナビ活用の様子を見学してきました。

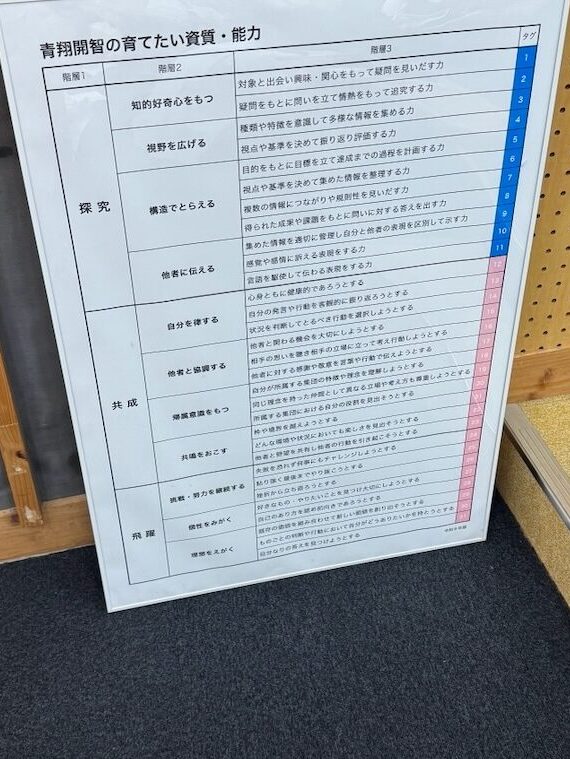

入り口はいってすぐ学校図書館が広がる素敵な校舎ですが、建物だけでなくカリキュラムの中核にも、学校図書館を情報ハブとした「探究スキルラーニング」があります。各教科・各学年で探究の基礎となる汎用的なスキルのトレーニングを行い、探究の支えとしています。

探究スキルラーニングの詳細はこちら:https://seishokaichi.jp/curriculum/ssh/class/

青翔開智では、1年生から6年生まで各学年に「探究Ⅰ〜Ⅵ」とした科目があります。中1・中2はクリエイティブフェーズとして、探究Ⅰ「鳥取市に魅力的な○○を創ろう」、探究Ⅱ「企業が抱える課題を解決しよう」に取り組みます。中3・高1がはアカデミックフェーズ。探究Ⅲ「Well-beingの実現を目指して身近な社会課題を解決しよう」、探究Ⅳ「人口減少問題をテクノロジーで解決しよう」と続きます。高2・高3がパーソナルフェーズ。ここから探究Ⅴ「個人テーマでの課題探究」に取り組み、探究Ⅵ「探究修了論文執筆・進路デザイン」へと進みます。

探究Ⅰ〜Ⅵの概要はこちら:https://seishokaichi.jp/curriculum/investigative-learning/

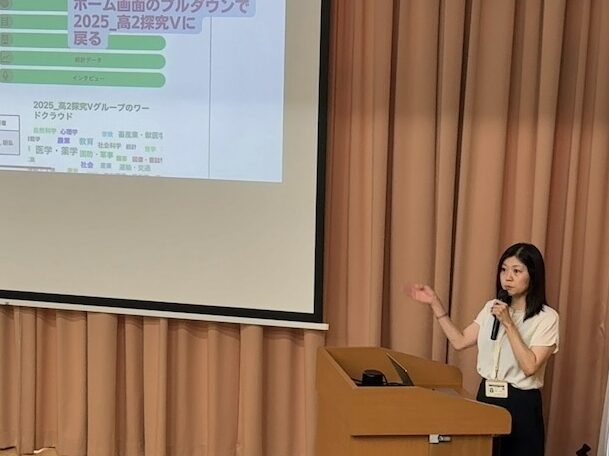

今回は高校2年生が個別に探究してきたことを交流・共有する時間でのレフナビ活用の様子を拝見することができました。レフナビは先生も生徒の複数のグループに所属することができます。「学年全体」「クラス別・グループ別」「教科の○○プロジェクト用」など、グループ編成や教育課程に応じていくつものグループをつくることができます。青翔開智では、高2の学年グループと今回の共有会用のグループを作成し、切り替えられるようにしていました。

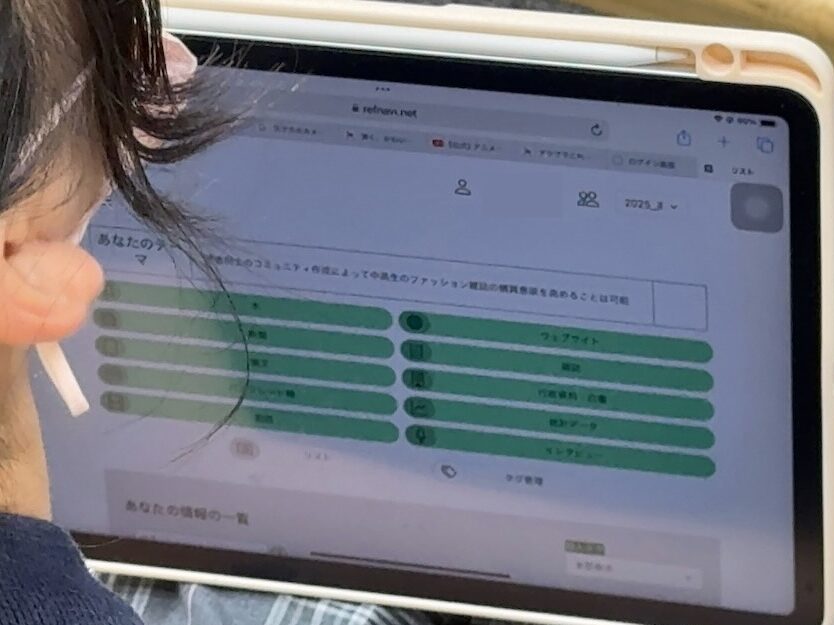

使い方紹介の後は、図書館、ホールなどを使ってグループごとに進捗共有。それぞれのグループに先生がついて適宜アドバイスをされています。「AIと著作権について」「博物館向けに恐竜VRの制作」「教育格差をなくす方法」「お土産のパッケージデザイン」などテーマはほんとにそれぞれ。ほとんどの生徒の端末の傍には、新書、専門書などの本があります。レフナビチームに質問してきた生徒たちも「○○までは調べてみたんだけど、△△について知りたい、意見を聞きたい」といった感じで自分がこれまで調べてきた情報をレフナビの画面や手元の本をもとに質問する姿が印象的でした。

インタビュー

青翔開智で主幹教諭(司書・広報)を担当されている横井麻衣子先生に本日の取り組みや普段の生徒たち、先生方の活用の様子について伺いました。

レフナビの使用前・使用後

レフナビを使用する前から、中学校1年生から高校1年生までのいろんな教科で、探究的に学ぶ際に参考文献の記録の仕方とか、複数の情報源に当たる重要性は伝えてました。生徒のアンケート回答を見ても、高校2年生の段階で、複数の情報を見るようにしてるとか、情報の信頼性は意識しているようです。

ただ、高校2年生の課題研究は1年間1つのテーマ・領域で、長い時間かけて調べてまとめてを繰り返します。そうすると文献の管理ができなくなって途中で散逸してしまったりしてしまいます。手書きのメモとか自分のLINEやスプレッドシートにあったりとか。最終的にポスターや論文としてアウトプットする時に、今まで調べてきたプロセスとか今まで当たってきた情報源を目に見えるように整理できなかったのが課題でした。

レフナビを使い始めてまだ3ヶ月、4ヶ月なので、最終的なアウトプットがどう変わるかはまだわからないんですけど、アンケートをとってみると、調べた情報を記録するのが楽しくなったという声が上がってます。ISBNとかDOIで、きちんと出てくるので、入力が効率化できるっていうのは大きいですね。記録してく中で「他の情報源も当たってみなきゃな」みたいに調べ方に気づいたりしています。それから、文献ごとにメモを残せるので、この文献は何に使ったとか、ここまで読んだとか、ちょっとしたプロセスを残せるのが便利なようです。今日の授業でも、生徒たちが今話しているところの主要参考文献がすぐに出せるようになっていました。現在は高校2年生の「探究Ⅵ(課題研究)」のみで使わせているのですが、中には他の科目(論理国語、基礎研究・言葉と表現などの学校設定科目)の授業の探究スキルラーニングでも自主的にレフナビを使っている生徒がいます。

本の出典の示し方とかを自分で多分、毎回調べてたりとか、『改訂版 学びの技』(玉川大学出版,2023年。青翔開智中高では探究Ⅰ〜Ⅵの授業で副教材として使用)も毎回開いたりとかしてたのが、登録が楽になった、簡略化されたことで、記録する習慣がついてきています。やり方がこう決まって、自分でどこにあるか分からなくなるってことがなくなったっていう。記録する際の項目に漏れがあったのが、「こういう項目が必要なんだな」っていうのが分かったという声も上がってました。

それからグラフを見ると、グループの中で他の人がどのくらいの情報を登録しているかとか、どんな風に時間で推移しているかを見て、グループ探究の時にちょっと危機感が生まれたりっていう生徒もいますね。これからタグを使った共有機能も活用していくので、同じような領域で調査している生徒同士が情報をシェアしたり、生徒と教員がシェアしたりすることで、調査の幅がより広がるのかなという期待もしています。

レフナビの記録を教員による支援にいかす

教員側からすると、レフナビは学校、学年全体のグラフも見れますし、生徒の個別のグラフも見られることによる気づきは大きいです。最初は本ばっかり登録してたんですけど、その後進捗がバラバラになってきて、論文、ウェブサイト、行政資料などが増えてきています。バランス的にはいろんな情報源に当たれるようになってますね。生徒によっては、Webのオープンアクセスの論文に頼ってるとか、基礎的な本に当たってない子とかもいるので、こちらから色々と提示したり、アドバイスしたりできます。メディア別のグラフが、指導の時に一番役立つかな。

レフナビの記録を見ていると、集めた情報をしっかり管理している生徒は、外部の方に質問したいことが明確です。何も知らないのにただ質問したりインタビューさせてくださいって言ってるわけじゃなく、「ここまで調べました。こういうところが分からない」という聞き方ができるようになっていて。去年と比べて進化が見えるところです。そういう子のレフナビの記録を見ると、「あ、これにも当たってるし、これにも当たってるんだな」みたいな、メディアの幅広さだったり、基礎的な文献にちゃんと当たってたりとかが見て取れます。自走して調べて、他者の力借りたりとか人にも聞きたいところが結構明確になって、次の問いが生まれてるという、循環しているところが見てとれています。