25/09/02 富士見中学校高等学校「my探究」

カリキュラム・授業の様子

東京都にある富士見中学校高等学校(以下、富士見)でのレフナビ活用の様子を見学してきました。

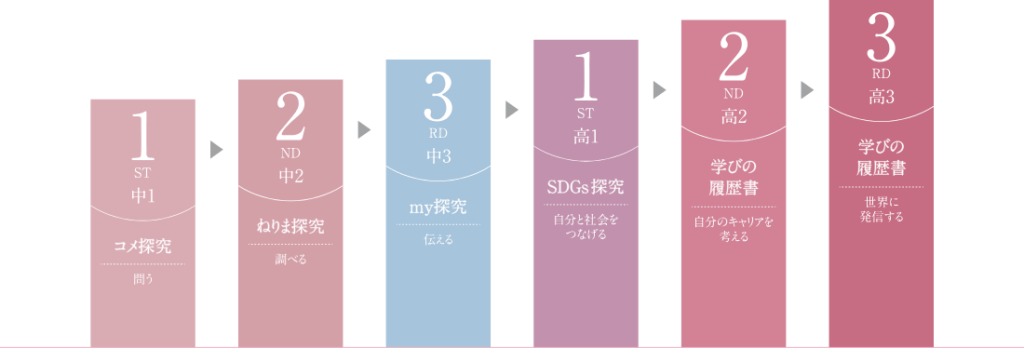

富士見の探究は下図のように6年間の系統的なカリキュラムがあります。創設者の原点に基づき、中学1年はコメを題材とした探究、中学2年は練馬の都市農業を題材に探究し、中学3年は自分でテーマを決め探究する「my探究」に取り組みます。その過程で「問う」「調べる」「伝える」といったスキルも身につけます。高校になるとSDGsやキャリアなど自分と社会の関わりを考えていく探究へと進み、高校2年生で1万字の論文作成に取り組みます。

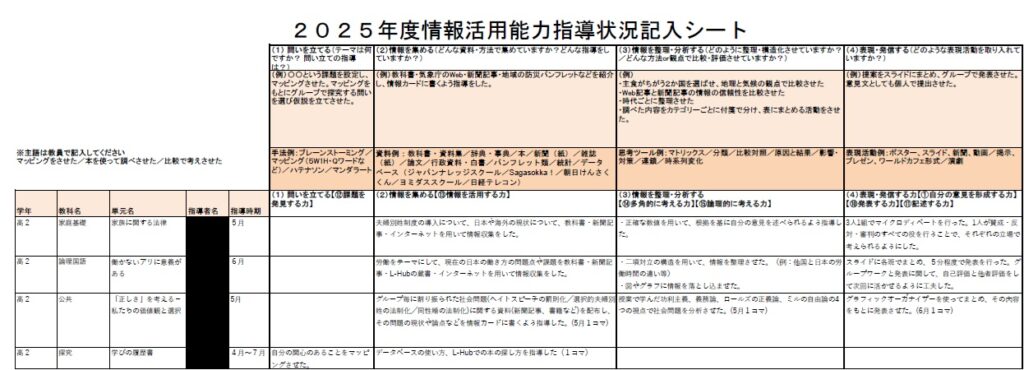

富士見の探究は総合的な学習(探究)の時間だけではありません。理科、社会科など、さまざまな教科・科目で探究的に学びます。その際、どんな手法や資料を用いたのかを校内で共有しています。

『VIEW next』高校版 2025年9月号(ベネッセコーポレーション)「【特集】情報活用能力を学校全体でどう育成するか?」に教科横断の指導について取材された記事が掲載されています:

https://view-next.benesse.jp/view_section/bkn-hs/article33544/

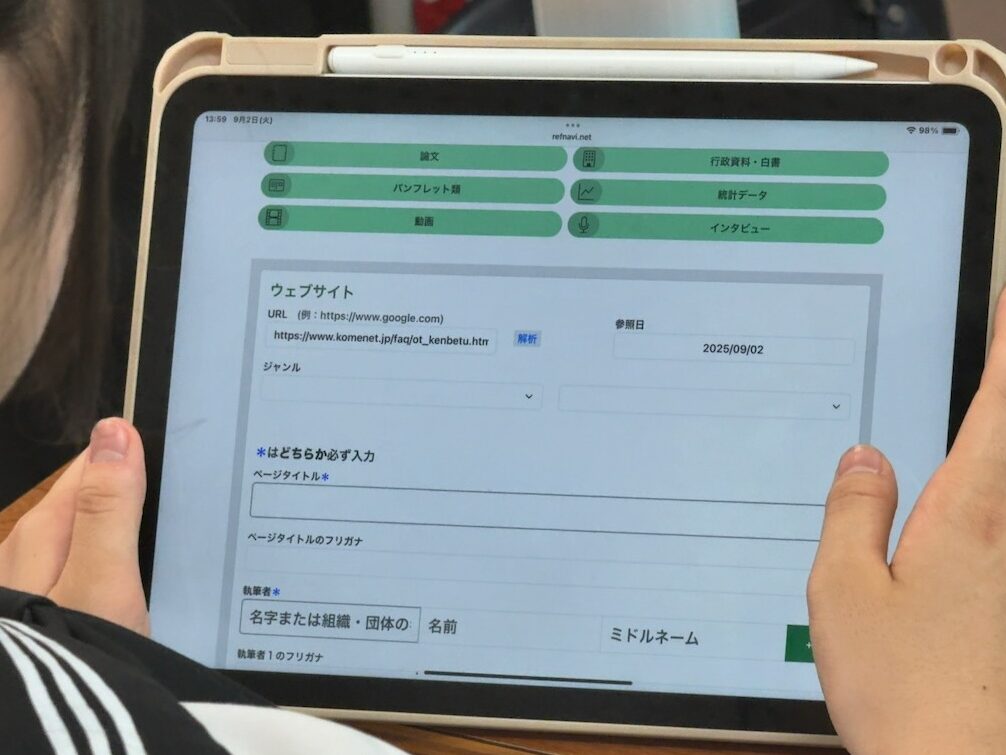

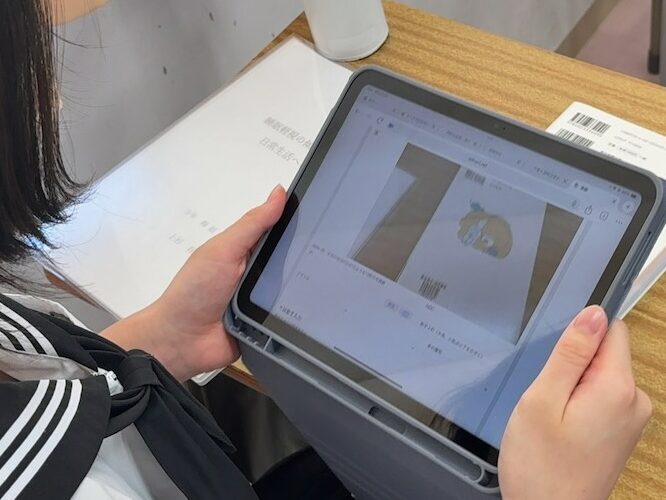

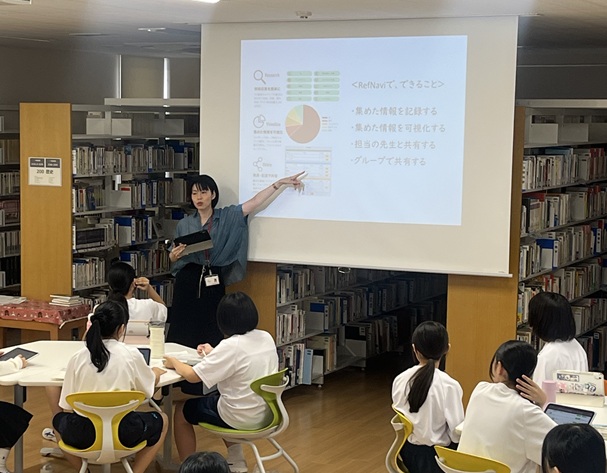

中学3年生のmy探究の授業を拝見しました。レフナビの使い始めということで、夏休み中に読んできた本を登録してみること、Webサイトをいくつか調べて登録してみることをすべてのクラスでガイダンスしていました。導入では「巨人の肩の上に立つ」意味を確認した上でさっそくレフナビを開きます。カメラで簡単に図書の書誌情報を取り込むことができることに驚く生徒も。

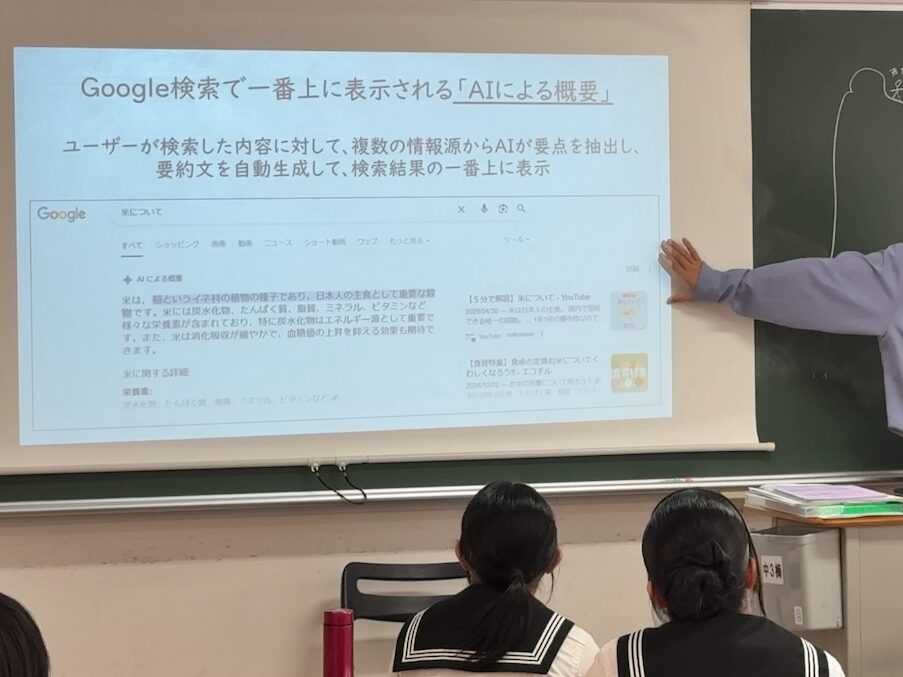

授業の後半は情報検索とAIの関係について。Googleで検索すると「AIによる概要」が表示されますが、あくまでAIがまとめたものなので、出典としてそのまま使うのではなく、リンク先の情報源を確認すること。その際、「だいじかな」(だれ?いつ?じじつ?かんけい?なぜ?:https://jima.media/dif-of-media-literacy/)をチェックすることが大切というまとめでした。

インタビュー

富士見の宗先生・三浦先生に本日の取り組みや普段の生徒たち、情報収集に関する指導・支援などを伺いました。

メディアバランスをどう指導するか

生徒たちはネットにすぐ走りますし、ネットにしか答えがないと思っているようにも見えます。メディアバランスはすごく重視しています。そのため、意識的に本とか、百科事典とか、新聞とか、そういったメディアに触れてもらうようにしています。

たとえば中学 1 年生の初めの探究の時間では、まずはポプラディア(主に小学生向けの百科事典)を使って調べてみてもらっています。Sagasokka!(https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/sagasokka/)というポプラディアをもとにしたオンラインデータベースありますね。両方とも使わせてみて、どちらが自分的に使いやすいのか比べさせたりしています。

それから今日の授業のように、AIやその検索結果に頼りすぎないよう、その取り扱いについても指導しています。

レフナビへの入力とアウトプット

レフナビを使いはじめてまだ1年経っていないので効果という段階でもないかもしれませんが、夏休みに生徒たちが書いてきた成果物を見てると、参考文献の書き方はそのまま出力すればよくなったので教員としても見やすくなりました。

生徒からの情報源に関する質問や、現地調査の記録をどう残すかという課題があります。生徒が X(エックス)などSNSで見つけた情報はどこに入れたらいいですか?と聞いてくることがあります。強いて言えばウェブサイトになるかなと答えています。それから生徒から聞かれてなるほどなと思ったのは、生徒たちは文献だけでなく、インタビューや現地のフィールド調査をする生徒もいます。インタビューはレフナビにいれられるんですが、それ以外の現地調査はどうするといいのかなって。

→インタビュー以外に現地調査で入手したパンフレット等は分類があるので大丈夫ですが、撮影した写真などは通常、参考文献リストにいれるというより、写真のキャピションに撮影場所等を記載するのでレフナビでは対応していないのが現状です。なお、インタビューにもURLをつけられるようにしているので、Googleドライブにインタビューのデータをアップし、共有リンクをレフナビに貼り付けると簡単にアクセスできます。

もう1つ課題に感じているのが、引用スタイルをどれにしようかという点です。学校図書館では、本のタイトルを『』(二重かぎかっこ)にするのはよく使ってます。特にこの書き方に名前があるように聞いたことがないんです。

→玉川聖学院さんの記事にしたとおり、「学びの技」スタイルで対応できるようにしました。一般的なスタイルの名称は確認できませんでしたが、国語便覧などにも記載されているようです。

現在は、教員の指示で、生徒はレフナビを使っています。これからは、自分で情報の信頼性を確かめたり、記録を残したりできるようになってほしいと思っています。そのために、私たち教員も指導の工夫を重ねていきたいと考えています。