25/09/02 玉川聖学院中等部・高等部「修了論文」

カリキュラム・授業の様子

東京都にある玉川聖学院でのレフナビ活用の様子を見学してきました。

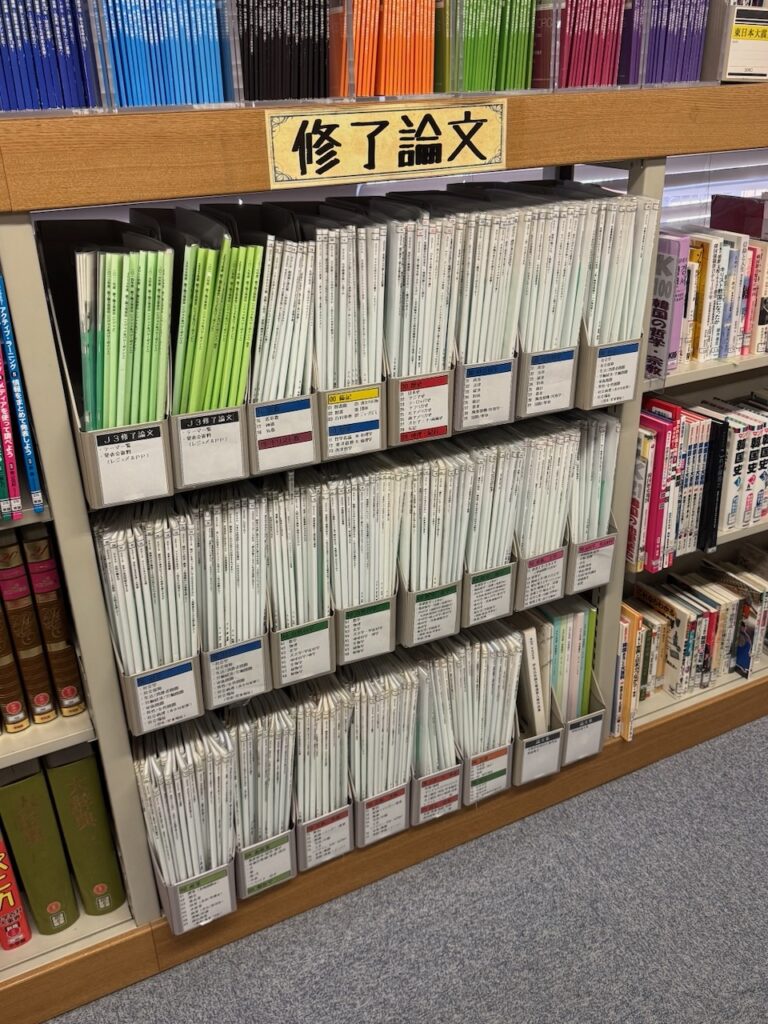

玉川聖学院の情報センター(図書館)には、これまでの生徒たちの探究の成果をまとめた「修了論文」が収められています。図書の分類(日本十進分類法)で整理されているので、生徒たちの成果とライブラリーに所蔵されている知がつながっているように感じられます。

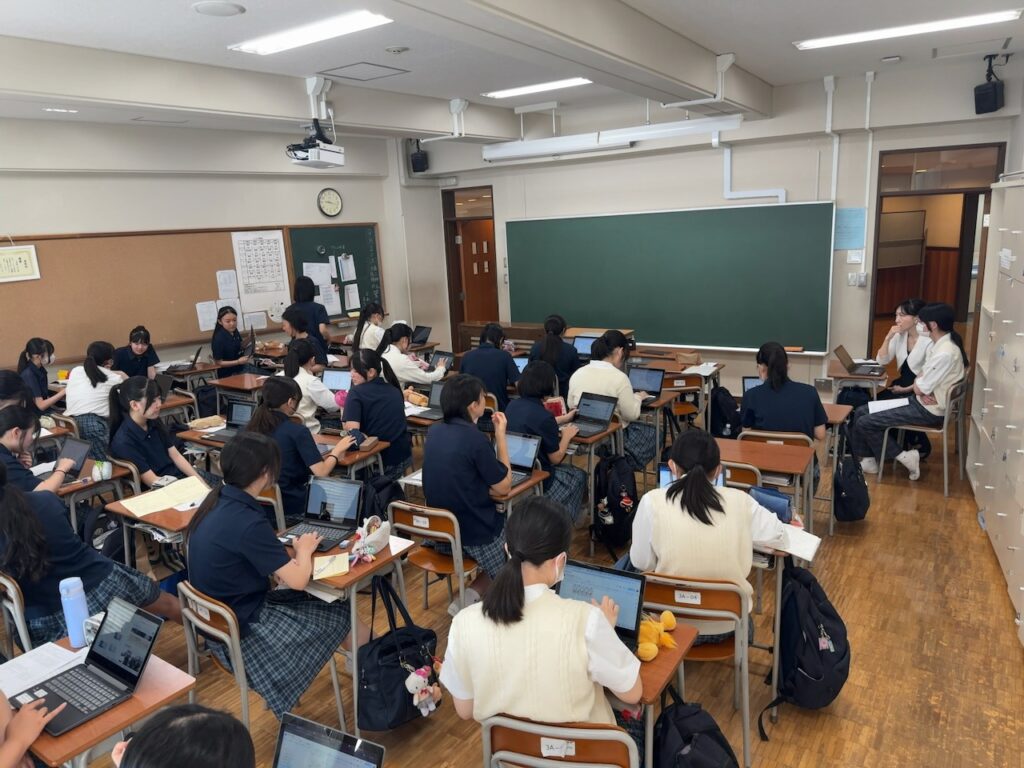

カリキュラムとしては中学2年生から3年生にかけて個人で探究する「修了論文」があります。もともとは社会科ではじまった取り組みから学校全体で取り組む教科横断型の探究のカリキュラムへと発展してきたそうです。高校になると人間学という総合の授業で「17歳の自分と世界」といったテーマのもとでチームによる探究に取り組みます。

玉川聖学院のICT教育・図書館教育についての対談記事:https://tamasei.ed.jp/education/ict/

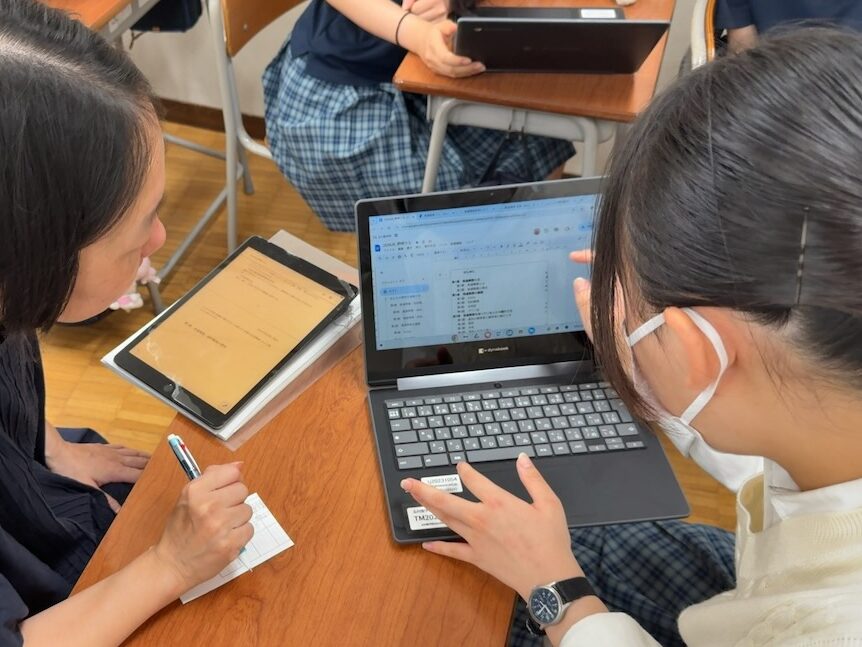

中学3年生の授業を拝見しました。夏休み中に進めてきた修了論文について個別にアドバイスを受ける場面です。1クラス3名の教員で順番に生徒を呼んで対話していきます。問いが明確になっているか、章立てができているか、適切な情報源にあたれているかどうか。生徒たちはGoogleのドキュメントで修了論文を書いています。目次機能を活用できているかどうかも確認されていました。

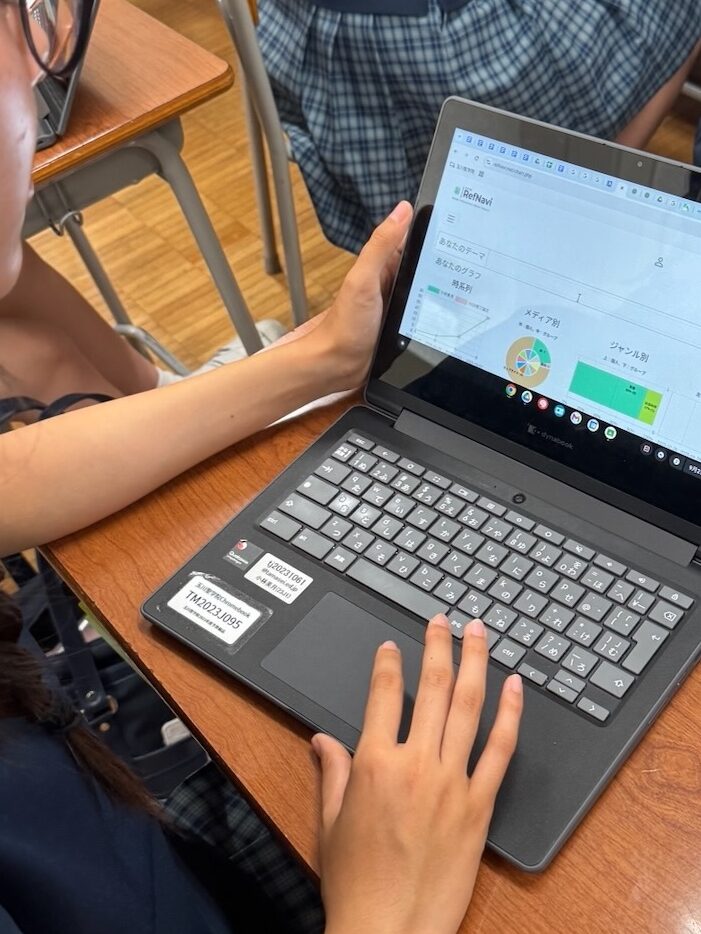

レフナビの利用はまだ全員が取り組んでいる訳ではない様子。中には10件、20件と情報を登録している生徒もいて、周りの生徒に使い方を教えている姿もありました。レフナビスタッフからは、図書は手元にないときは国立国会図書館で検索してISBNコードを入力すると便利なこと、グラフを見るとどのメディアを使って調べているか一目でわかること、参考文献の出力の仕方などを紹介すると、それがさらにクチコミで伝わって・・・という感じで活用が広がりつつあるようでした。

インタビュー

玉川聖学院の情報センターにて司書をされている鳴川浩子先生に本日の取り組みや普段の生徒たち、情報収集に関する指導・支援などを伺いました。

情報収集の課題

まず、テーマの設定の段階からなんですけど、探究学習を始めた当初は、生徒が「紅茶についての本を探しに来ました。」「紅茶の何?」「紅茶です」とか、「環境について」みたいな、壮大すぎるテーマになってしまうことが多かったんです。何をどう調べたらいいのか、本人たちも途方に暮れてしまうような。

それから、情報の「扱い方」の課題もありました。年度の終わりに発表会があるんですが、以前は参考文献が全然書いてない、みたいな発表が出てきてしまって外部の先生に指摘されたこともありました。当時の学院長(今の理事長)からも、論文を書かせている学校としてはまずいという問題提起があり、学校全体で取り組むようになりました。「道標(みちしるべ)」をつくったのもこれがきっかけです。

情報源の偏りも課題ですね。今日の授業でも、多くの子がウェブサイトがメインと感じたんです。本当は本も使ってほしいんですけど、テーマ決めまではできても、途中から抜けちゃうみたいで。最近はネットで検索するとAIが要約を勝手に出してきちゃうじゃないですか。それを引っ張ってくる子が結構いるみたいで、「AIのまとめは参考になりますか?」って聞かれたこともあるんですよ。私は「なりません!」って言ってます。WikipediaやAIのまとめでも、「ソース(出典)」まで遡って確認するように指導しているんですが、そこまでやる子はまだ少ないのが現状です。ウェブサイトで情報収集するのって、出典を正確に書こうとすると、実は「めんどくさいんだよ」っていう。

情報整理では、いまのところ紙の情報カードを使っています。最初は「情報カードとかめんどくさい」って言って使ってなかった子が、高校生になってから「これ使うと便利だよ」って持ってきたりします。中学3年生の子が、先生に(中2のときに)「これをやってきました」って説明するのもハードルが高いので、テーマのマッピングとか情報カードを出せば、努力も頭の中も見えるから、自己紹介代わりになるんだよ、とは伝えています。

レフナビの活用と期待

レフナビを使ってISBNコードやDOIを使って自動で書誌情報を拾ってきてくれる機能が便利です。それから、文献ごとにメモをつけられる機能があるので、生徒が情報を整理するのに役立つだろうと期待しています。 文献をリストから選んで出力できる機能も、生徒がその便利さに気づいて驚いている様子が今日の授業では見られました。ただ、生徒たちがまだ知らない子が多い、あるいは「言っても忘れてしまう」という現状があります。先生向けにはマニュアルや動画を作ってあるのですが、生徒が直接アクセスできるようなマニュアルや動画があるとよいかもしれません。

先生側としては、レフナビのグラフ機能が非常に役立つと期待しています。生徒が「どういうメディアを使って調べているか」を可視化できるので、「ああ、この子はウェブサイトばかりだね」といった情報収集の状況を把握した上で、適切なアドバイスができるようになるのは大きいです。 将来的には、高校1年生の「人間学」で始まるグループ探究で、レフナビのグループ機能の活用を期待しています。「異文化グループ」や「高齢者グループ」といった形でグループを作って共有できれば、非常に効率的になりそうです。

引用スタイルをどうするかが課題です。日本の書籍では本のタイトルを『』(二重かぎかっこ)にするといったAPAやMLAとは異なるスタイルが一般的です。レフナビがこうしたスタイルに対応してくれると便利です。

※後で確認したところ「学びの技」スタイルがほぼこのスタイルであることが分かりましたのでアップデートで対応することができました。