25/10/03 京都先端科学大学附属中学校・高等学校「現代の国語」

1.育てたい力・授業の様子

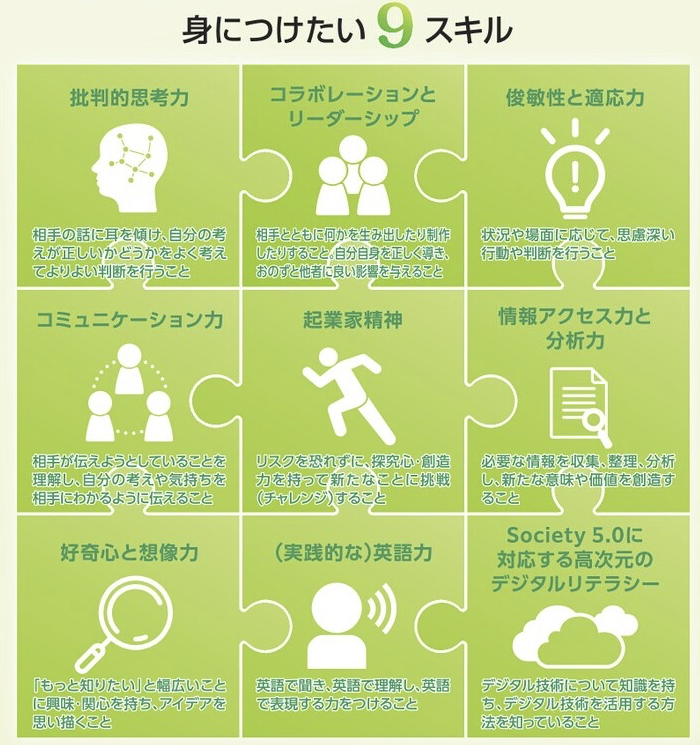

京都府にある京都先端科学大学附属中学校高等学校(以下、京都先端中高)は、2021年に京都光楠学園と永守学園が合併し、2025年に創立100周年を迎える学校です。「身につけたい9スキル」を定め、全コースで教科の枠を超えた探究的な学びに積極的に取り組んでいます。

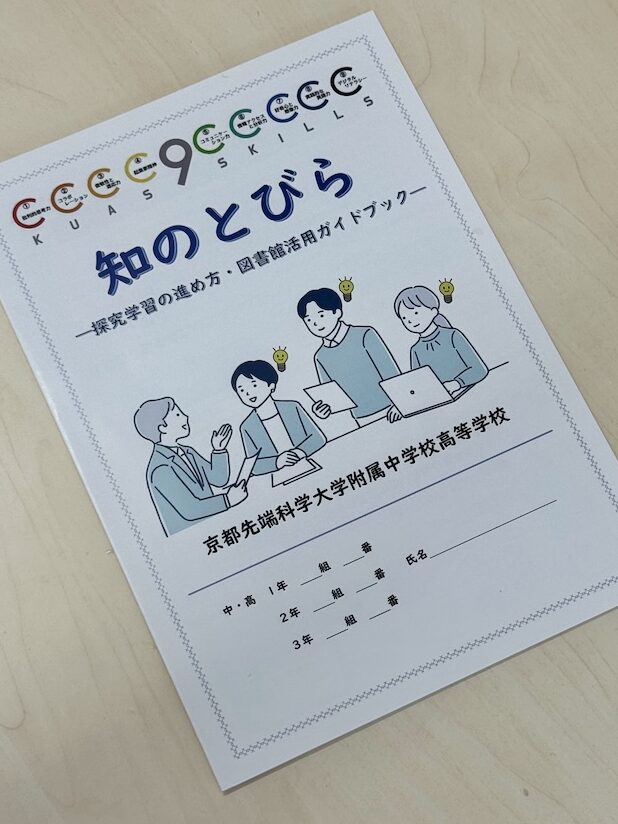

こうしたスキルを身につけるために図書館から「知のとびら」というガイドブックが発行されています。探究の進め方、図書館の利用方法に加えて、洋書の多読や志望理由書作成のための図書館活用など図書館を活用するための総合的なガイドブックにもなっています。

今回、ご紹介するのは総合的な探究の時間ではなく、高校1年生の「現代の国語」の授業です。中村桃子氏の「ことばがつくる女と男」が題材の単元です。

授業は大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」の話からはじまりました。性別は「なし」という設定になっているそうですが、私たちは日常的にさまざまなキャラクターに「男らしい」「女らしい」といったイメージを無意識に反映していることがあります。そこで、こうしたキャラクターのデザインとジェンダーについて調べてみることにしました。

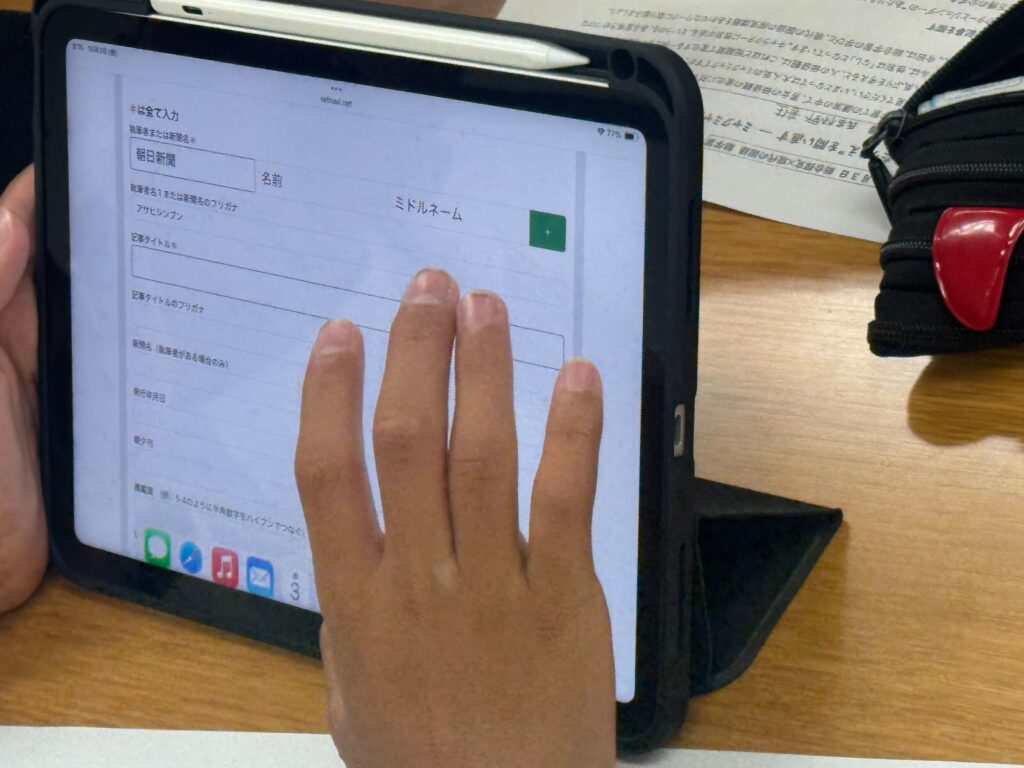

生徒たちはオンラインの新聞記事データベースにアクセスし、どんどん調べていきます。くまモンやトトロなど、言われてみれば気になるキャラクターはどう設定され、それがキャラクターのデザインや話し方にどう反映されているのか考察していきました。ドラゴンクエストのリメイク版で性別が廃止されたことを見つけた生徒も。見つけた記事はレフナビにどんどん登録していきました。

2.インタビュー

授業者の伊吹侑希子先生に教科での探究とレフナビの活用についてインタビューしてみました。

伊吹先生は国語を担当されていますが、司書教諭でもあります。教科の授業を探究的に取り組んでいく上で、図書館の活用をねらいました。図書館を活用する際に課題になっていたのが、参考文献の記載です。大学進学後を見据えると、参考文献をメモする習慣をつけてほしいという願いがありました。また、図書館の蔵書は限られているので、生徒たちが同じテーマで探究していると、借りたい図書が重なってしまいます。どの本を読んでいたか、どんなことが書かれていたのかをすぐに振り返るメモとしてレフナビの導入を考えたとのことです。

使ってみての手応えと課題

生徒たちは本のバーコードをカメラにかざすだけで、一気にデータが入るところに感動していました。操作に困ることもなく、おおまかな説明で取り込めていたようです。高1はiPadを持っているのでスムーズに使えていましたが、中学生はノート型PCでの取り組みになったので、カメラでの取り込みにやや苦労しているようでした。

課題と感じたのは、昭和に発行された古い本や洋書はISBN対応になっていないものもあることです。最近、発行された本は、だいたい対応できていると思いますが、年代で比較するようなテーマの場合、使いにくいかもしれません。本校では外国語科で洋書の多読に取り組んでいるので、洋書にも対応すると何冊、どういう本を読んだかのログ付にもなるかなと思います。

→レフナビは現状では国立国会図書館とOpenBDのデータベースを使用しています。Google BooksAPIと連携するといった方法もありそうです。

AIで調べたとしても根拠を求めること

今回の授業では、社会のジェンダー観の変こと化について考えてほしいと思っていました。新聞記事データベースで調べさせていたのは、生徒たちの生成AIとの付き合い方が気になっていたということもあります。ChatGPT、Gemini、CoPilotなど私も便利に使ってはいますが、便利な反面、偽情報(ハルシネーション)の問題はやはりあります。大人はこれまでの経験や常識から見抜けることがありますが、生徒たちはそのまま信じてしまうことがあります。今日の課題としたキャラクターに関する無意識のジェンダーバイアスといったことも、生成AIに聞けば、それらしい答えが出てきます。それに合わせて調べている生徒もいたかもしれません。生徒それぞれのテーマで探究する場合は、もっとこうしたことが起こる可能性があります。

だからこそ、新聞記事や本から出典を探すことが大事だと思っています。そして見つけた情報をレフナビに登録して共有しあう。お互いに見つけた情報を教え合って、本当だ、と確認することが授業の役割なのかもしれません。今の生徒は紙の新聞を読む習慣がほとんどありませんが、新聞記事データベースなら簡単に検索でき、レフナビへの登録も自分たちでどんどんやれてしまう。こうして記録する意味を教えていくこと大切だと思います。