25/10/02 芝浦工業大学附属中学校・高等学校「工学探究」

1.カリキュラム・授業の様子

東京都にある芝浦工業大学附属中学校高等学校(以下、芝浦中高)は、2021年4月の共学校化とともに新たな教育をスタートさせました。探究学習の根幹にあるのは「理工系の知識(テクノロジー)で社会課題を解決する」という大きなテーマです。同校は理工系の大学付属校であり、生徒の約6割が芝浦工業大学に進学します。そのため、従来のSTEAM教育に加え、地域との連携、中高大連携にも力を入れた独自の探究型授業(問題解決型学習PBL)を展開しています。

校内に整えられたICTや学校図書館に加え、以前は芝浦工業大学に進学する高校3年生しか利用できなかった大学図書館を、高校1・2年生も使えるよう働きかけ、誰もがより専門的な情報にアプローチできる環境が整備されました。駅の反対側に大学があるという立地を活かしたこの取り組みは、探究の広がりや深まりを一層後押ししていきそうです。

系統的な探究カリキュラム「SHIBAURA探究」

中学では、「SHIBAURA探究」として毎週2時間の探究授業を実施しています。生徒が、自律して探究を進められることを目指し、主に以下の二本立てになっています。

1. IT (Information Technology):誰かのための「新しい」を創る能力を養う学び。データサイエンスやデザイン思考を活用し、企業連携(例:中1はJAL、中2は東京メトロなど)による課題解決に取り組んでいます。

2. GC (Global Communication):多様さを理解し、世界で活躍できる力をつける学び。豊洲の街探検や、長野の社会課題の解決、魅⼒発信など、地域やグローバルなテーマに取り組んでいます。

高校段階の探究プログラムは「工学探究」と呼ばれ、週1時間実施されています。ここでは、中学でのアイデア発表から一歩進め、テクノロジーによって新しい価値を創出し、そのプロトタイプを形にすること(社会実装に必要な配慮を含む)が重視されています。生徒はテーマの新規性や再現性を意識するよう指導されており、例えば特許庁の専門家による講義を受けて、先行研究や社会での実装事例を調査する重要性を学ぶなど、情報収集の意義を理解できるような働きかけがあることが印象的でした。

独自の探究スキル体系

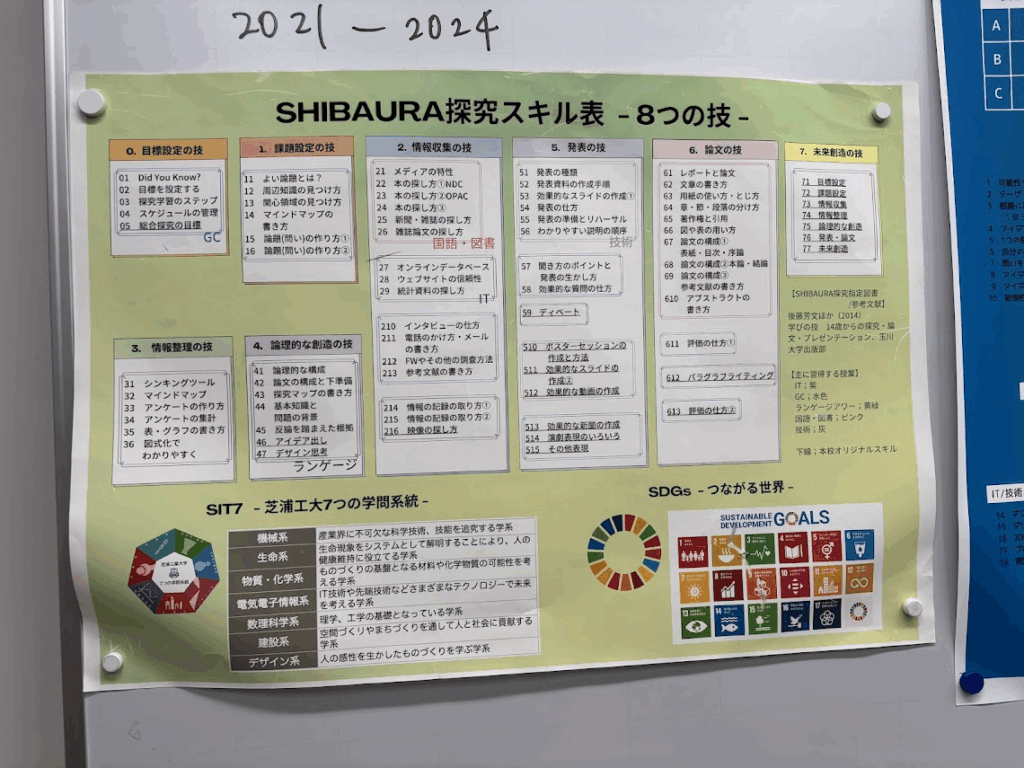

このような探究学習を支えるために、芝浦中高では、独自のスキル体系を導入しています。このスキル体系では、探究に向かう態度として「創造的に、協同的に、自律的に探究する」という目標のもと、8つの分類と具体的なスキル(全58項目)が示されていました。スキルのひとつ、参考文献の書き方の指導においては、副教材として『改訂版 学びの技』を使用しており、「学びの技」のスタイルに合わせた引用ルールを採用していることも、RefNaviの活用につながっています。

大教室でのRefNavi導入ガイダンスを見学

高校1年生の「工学探究」の授業でのRefNavi導入シーンを見学しました。「理工系の知識を用いて社会に新しい価値を創出するプロトタイプを形にする」という探究のゴールが金森先生より強調され、生徒は自身のテーマに新規性や再現性があるか、どうすれば確認できるかと問われました。

まずは先行研究の確認が重要、という説明のあと、さっそくRefNaviを使ってもらいます。大教室に集まった一学年約150人の生徒が一斉にアカウントを作成し、すぐに文献の登録作業に入りました。生徒たちは、Google ScholarやCiNiiといったデータベースを活用して、自身のテーマに沿った論文を検索し、DOIを使ってスムーズに登録を進めていきます。教員への質問はほとんどなく、生徒同士で助け合いながら作業を進めていく様子が見られました。大学図書館のリンクからアクセスしているところは、附属学校ならではかもしれません。

なかには英語の論文を検索し、そのPDFファイルをChatGPTに翻訳・要約させて中身を確認してからRefNaviに登録するなど、最新のテクノロジーを駆使して効率的に情報収集を行う生徒も。一方、DOIがない論文の書誌情報を手動で入力すると言われ、面倒くさがる姿も見られました。ここは、RefNaviの今後の課題と言えそうです。

授業の後半は、生成AIに自身の探究計画書を読み込ませて、新規性の面から評価を依頼。関連する先行研究の提案も。自分の計画、自分のリサーチがベースにあるからこそAIからの提案を評価できる。そんな探究と生成AIのちょうどよい関係性が垣間見える授業でした。

2.インタビュー

芝浦中高の探究学習を推進されている金森先生に、RefNavi導入の背景、実際の運用、そして生徒たちの成長の様子について伺いました。

理系ならではの文献探索

私たちが行う探究は、中学校ではアイデアベースで終わりがちなところを、高校では「工学探究」として一歩進め、テクノロジーで新しい価値を創出することと、そのプロトタイプを形にすること(社会実装に必要な配慮を含む)を重視しています。

高校生になると、探究のテーマに新規性や再現性があるかを検証するために、多くの文献を調べていく必要があります。そのため、文献調査が多くなる高校生、特に高校2年生の探究で役立つと考え、まず高2にRefNaviを導入しました。

導入前の大きな課題は、生徒たちが調べる文献の管理でした。以前はスプレッドシートを使っていたのですが、生徒が手書きのメモやLINEなどに情報を記録してしまい、情報が散逸しやすかったのです。教員側も、生徒がどんな文献を読んでいるかを一つ一つ開かないと把握できず、指導に手間がかかっていました。

RefNavi導入によって、生徒がどんな文献を読んでいるのかを教員がすぐに把握できるようになるため「早く導入すればよかった」と感じています。特に、ISBNやDOIによる自動入力で書誌情報の記録が効率化できる点や、最終的なアウトプットの際に参考文献リストが出力できる利便性は、生徒にとっても大きなメリットです。

運用上の工夫として、高校の探究は個別テーマが多い(高1で約115テーマ)ため、RefNaviではメンター(教員)ごとのグループを作成し、複数の生徒で取り組むテーマについてはカスタムタグを使って情報を共有することを検討しています。100を超えるテーマが同時進行しており、個別探究の進捗や文献利用状況をすべて教員が把握するのは容易ではありません。RefNaviによって可視化は進んだものの、グループ化やタグ付けの仕組みをどう整理するかは継続的な検討が必要です。

本校の探究は「学校図書館主導ではない」「理系中心のテーマ」という特性があり、あまり本を利用しない生徒に対して、RefNaviの利便性や文献調査の価値をどう伝えていくか、という点も今後の大きな課題です。

また、探究スキルを系統的に育成するうえでは、教員が自分の授業で「どのスキルを意識的に伸ばすか」を共有することが欠かせません。しかし授業がコンテンツ中心になりがちな現状では、スキル育成が後回しになりやすく、校内での研修や教材の整備が今後の課題となっています。