Q2:グループコードとは何ですか?

レフナビでは先生のみがグループをつくることができます。グループにはそれぞれ「グループコード」が割り当てられています。

児童生徒は初めてログインする際、このグループコードを入力することで利用できるようになります。

Q3:どのメディアで登録するか迷ったときは?

たとえば新聞の場合、紙の誌面、新聞社のウェブサイト記事、新聞データベースといった同じ情報でも、アクセス手段がさまざまある場合があります。どれも同じ新聞社の情報なので「新聞」で登録してもよいですし、どのメディアで見つけたのかにしたがって、「新聞」「ウェブ」のように分けてもかまいません。担当の先生の指示がある場合はそれに従ってください。

Q4:先生からのメッセージが消えません

先生から送られてくるメッセージは先生側でのみ、非表示にできます。「チェック」を入れた上で、担当の先生に確認してください。

Q5:教員なのに児童生徒として登録してしまいました。

システム管理者にレフナビIDとともにご連絡ください。

レフナビIDは、ログイン後、右上にあるご自身のアカウント名をクリックすると表示されます。

Q6:インタビューはどのように使ったら?

論文の参考文献リストにインタビューについて記載することはあまりないかもしれませんが、協力いただいた方、実施日等の情報を残しておくことは重要です。レフナビではURLを貼り付けできますので、GoogleDrive等に音声データをアップし、URLを記載すると、レフナビから簡単にインタビューを確認できます。出力する際にはURLは削除することをお勧めします。

Q7:出力形式は何がよいですか?

レフナビに登録した情報はさまざまな形式で出力することができます。現在対応しているスタイルは以下の6種類です。

- APA(アメリカ心理学会が定めた書式)

- MLA(米国現代語学文学協会)

- Harvard

- BibTex(LATEXに対応した書式)

- SIST02(科学技術情報流通技術基準が定めた書式)

- 学びの技(玉川学園で作成された探究の方法を学ぶテキストのスタイル)

どれにするべきかは分野によって違います。小学校〜高校では学校としてどのスタイルにするか決めておくとよいでしょう。

Q8:アンケート結果はどのように登録すればよいですか?

ただし、グループタグ等で共有する場合、回答者の個人情報が不用意にシェアされてしまうリスクもあるため、匿名化・整形済みのデータを登録することをお勧めします。

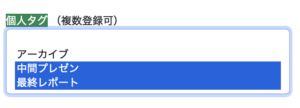

Q9:複数のタグを割り当てるにはどのように操作しますか?

文献を整理する際、レフナビでは「タグ」を使うことができます。1つの文献に複数のタグをつけたい場合、たとえば「中間プレゼン」「最終レポート」の2つのタグを割り当てたいときは「CTRLキー(MacではCommandキー)」を押しながらクリックすることで選択可能です。

Q10:年度更新でデータはどうなりますか?

レフナビではご使用のGoogleアカウント、Microsoftアカウントをそのまま使用しています。元のアカウントが消えない限り、レフナビ側でデータを削除することはありません。したがって、年度を越えてデータを引き継ぐことができます。

リストは登録順に表示されますので、古い文献は後ろの方に配置されますが、「○年生アーカイブ」のような個人タグをつけて古いものをまとめておくと、あとで見返すときに便利です。

Q11:グループとタグはどう使い分けますか?

レフナビには学年、クラスといった分け方はなく、学校の方針にあわせて柔軟にグループを作成できます。

グループには階層構造はなく、児童生徒・教員とも複数のグループに参加できます。加えて「カスタムタグ」を使うことでグループ内あるいはグループを越えて文献を共有できるため、小グループのように扱うことができます。

たとえば、総合的な探究の時間はクラスを超えたテーマ別のグループ、日本史探究はクラスごとだとします。

グループは科目のみ、カスタムタグでテーマ別に分ける

グループ:25総探、25日本史探究(25は年度を想定しています)

カスタムタグ:25総探-生命と自然、25総探-教育・福祉・・・ 25日本史1組、25日本史2組・・・

グループでテーマ別に、カスタムタグは小グループに使う

グループ:25総探-生命と自然、2525総探-教育・福祉・・・、25日本史1組、25日本史2組・・・

カスタムタグ:生命と自然1班、生命と自然2班・・・

グループ名、カスタムタグの名前はいつでも変更できますので、使い終わったグループは「過去24総探」のようにしておくとアーカイブとして残しておくこともできます(削除することもできます)。

Q12:ジャパンナレッジSchoolとはどのように連携していますか?

RefNaviは、ネットアドバンス社のジャパンナレッジSchoolから引用情報を読み込むことができます。具体的な操作方法は下記リンクから確認してください。

ジャパンナレッジSchoolの詳細はこちら:https://school.japanknowledge.com/